Gli ebrei arrivarono ad Alghero quando la città fu conquistata dagli Aragonesi (1354).

In massima parte provengono dalla Spagna ed in particolare da Maiorca. Dal 1370 ai primi del 1400, provenienti dalla Provenza, raggiungono Alghero altri ebrei: i Belllcayre, i de Lunell e i Carcassonne che nel tempo diventerà la famiglia ebrea più importante della città.

La Juharia di Alghero contava una cinquantina di famiglie per complessive 200-250 unità. Il primo nucleo abitativo si sviluppa vicino ai bastioni Myrador nei pressi del vecchio ospedale civile (oggi sede universitaria).

Ancora oggi viene richiamata una via detta “de los Judeos”.

La sinagoga fu costruita nel 1381 unitamente a un piccolo cimitero successivamente spostato verso la via che conduceva al mare, oggi la chiesa di Sant’Agostino. Dopo la cacciata degli nel 1492 il cimitero divenne zona di vigneti.

Dal punto di vista sociale la presenza degli ebrei risultava pienamente inserita in tutte le attività economiche e professioni; da quelle più tradizionali quali procuratori, medici, ufficiali regi e mercanti a quelle meno abbienti.

Non mancava inoltre la loro presenza nel settore dell’artigianato dove numerosi erano i sarti, i lavoratori del corallo, gli scalpellini, i falegnami a dimostrazione di quanto fosse stratificata la comunità ebraica nel tessuto sociale algherese.

Com’è noto eccellevano nei commerci. Le merci che tradizionalmente venivano esportate da Alghero erano: cuoio, grano, formaggio, vino, corallo, pane biscottato.

Non poteva mancare naturalmente l’attività del credito che esercitavano su larghissima scala per piccole e grandi somme, a favore di cristiani ed ebrei, così come dell’amministrazione regia.

Di grande rilievo inoltre l’esercizio di pubblici uffici.

La famiglia più in vista nella seconda metà del 1400 era quella dei Carcassona, concessionaria di alcuni alti incarichi soprattutto nel settore della gestione dei patrimoni che gli Aragonesi molto frequentemente affidavano a terzi.

Altra attività lucrosa svolta dai Carcassona era l’attività di riscossione delle imposte che consentiva loro una influenza dominante in vaste e vitali aree dell’isola (Goceano, Mandrolisai, parte del Barigadu e Campidano in particolare).

Da una relazione di Gabriella Olla Repetto risulta che i rapporti tra ebrei e cristiani fossero improntati alla normalità. Non un idillio che sarebbe stato fuori della realtà storica, ma una convivenza fatta di convergenze e contrasti tipiche di ogni comunità.

Buoni e frequenti risultano inoltre i rapporti tra le comunità ebraiche di Alghero e Cagliari rafforzati anche da alcuni matrimoni.

Si è già detto che la presenza ebraica era stratificata in tutto il tessuto sociale della città; si passava quindi dai meno abbienti (gli artigiani) ai medici che avevano una buona posizione economica, ai mercanti molti dei quali ricchissimi.

E’ documentato l’episodio di quando Mosè de Carcassona, nel 1482, sborsò 8.150 lire in contanti per assicurarsi alcuni appalti regi.

Una cifra enorme: Come ricorda la citata Gabriella Olla Repetto con quella somma si potevano comprare circa 8.000 q.li di grano, 100 barche di medie dimensioni, oppure 50 schiave negre.

Ma quella dei Carcassona non era la sola famiglia straricca; più o meno dello stesso livello erano i Cohen, i Marna e i Lunell.

A proposito di Vinelles Marna si ricordano gli ottimi rapporti con il procuratore reale Giacomo de Besora che in un documento ufficiale del 1441 ha avuto modo di definirlo “molto onorevole e caro amico”. Lo stesso Nino Carcassona ha modo di ospitare nella suo bel palazzo prospicente le mura di Alghero governatori e procuratori in visita in città.

I ricchi mercanti non mancarono anche di contribuire con fondi propri alla costruzione delle fortificazioni della città: la torre di Porta Terra (del Pultal Real) rappresenta l’intervento più conosciuto realizzato nella seconda metà del 1300.

Lo stemma di Aragona, una volta posto sopra la porta esterna (oggi monumento ai caduti) giace ora all’interno della torre, a testimonianza dell’iniziativa della comunità ebraica.

Con il decreto dell’Alhambra del 1492 i re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’ Aragona, diventava obbligatoria l’espulsione di tutte le comunità ebraiche dai regni spagnoli.

L’editto disponeva l’obbligo della conversione alla religione cattolica, in caso contrario si veniva espulsi.

In Alghero alcuni si salvarono cambiando la fede religiosa: la stessa famiglia Carcassona solo in parte rimase in città; uno dei suoi membri, Nino Carcassona, scelse di partire in altri paesi. Un suo nipote divenne rabbino a Cracovia.

Altre famiglie rimasero in città, i Zaccaria, i Sanna, i Masia, ma il grosso della comunità, che nel periodo di maggiore presenza aveva raggiunto le 600/ 800 unità, si disperse.

Questo fatto creò non pochi problemi all’economia algherese che di colpo si vide mancare una parte importante della sua classe dirigente e con essa capitali importanti.

La sinagoga venne chiusa nel 1494 e pochi anni dopo demolita. Al suo posto nel 1505 fu costruita la chiesa di Santa Croce che fu sconsacrata nel XIX secolo e demolita nei prima anni venti del XX°. Rimase la piazzetta che mantenne il nome di Santa Croce.

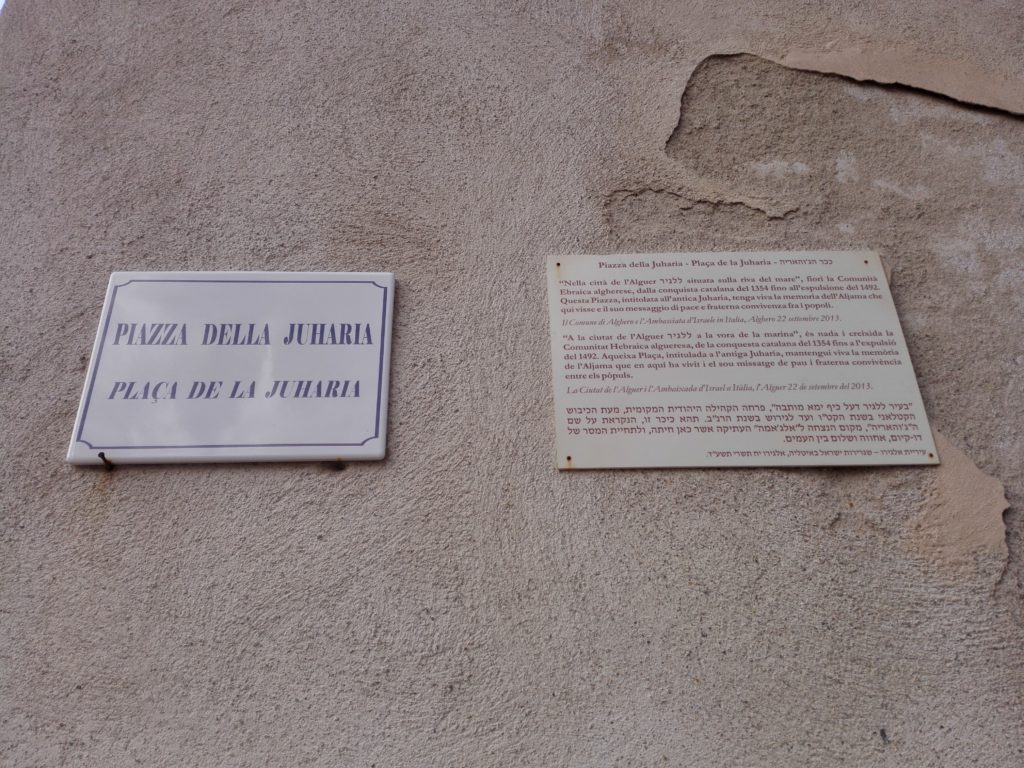

Dopo 521 anni, nel settembre del 2013, c’è finalmente la riconciliazione tra il popolo algherese e la Comunità ebraica interrotta drammaticamente nel 1492.

Alla presenza del sindaco di Alghero Stefano Lubrano e dell’ambasciatore di Israele in Italia Naor Gilon viene riaperta la porta a mare (murata nel 1728 per ragioni legate alla difesa della città) che collegava direttamente il porto con il quartiere ebraico.

In quella occasione viene ribattezzata della Juharia la piazzetta attigua al vecchio ospedale oggetto di una importante opera di recupero e oggi sede dell’Università di Architettura.