Il ricordo delle tragedie della storia non è mai facile. E diventa, a volte, il più importante scopo di vita per chi quelle tragedie ha vissuto. Ovvero ricordare, per mantenere e trasmettere quella memoria, con la speranza che l’uomo impari, capisca, rifletta, e non torni a ripetere le tragedie e le sofferenze del passato. Un messaggio per le nuove generazioni. Continua la lettura di Fertilia e il Museo della Memoria

di Roberto Barbieri

[responsivevoice voice=”Italian Female” rate=”1.3″ pitch=”0.9″ buttontext=” Ascolta questo articolo “]

Qualche sera fa, quasi per caso, sono stato invitato ad assistere ad una pièce teatrale nel mitico Lo Teatrì di Alghero. Lo Teatrì è probabilmente il teatro più piccolo al Mondo. Ma per quanto in miniatura, è una vera bomboniera artistica, una fucina di idee ed anche un capolavoro di soluzioni tecniche adattate allo spazio disponibile. Piccolo in dimensioni, ma grande in contenuti ed emozioni.

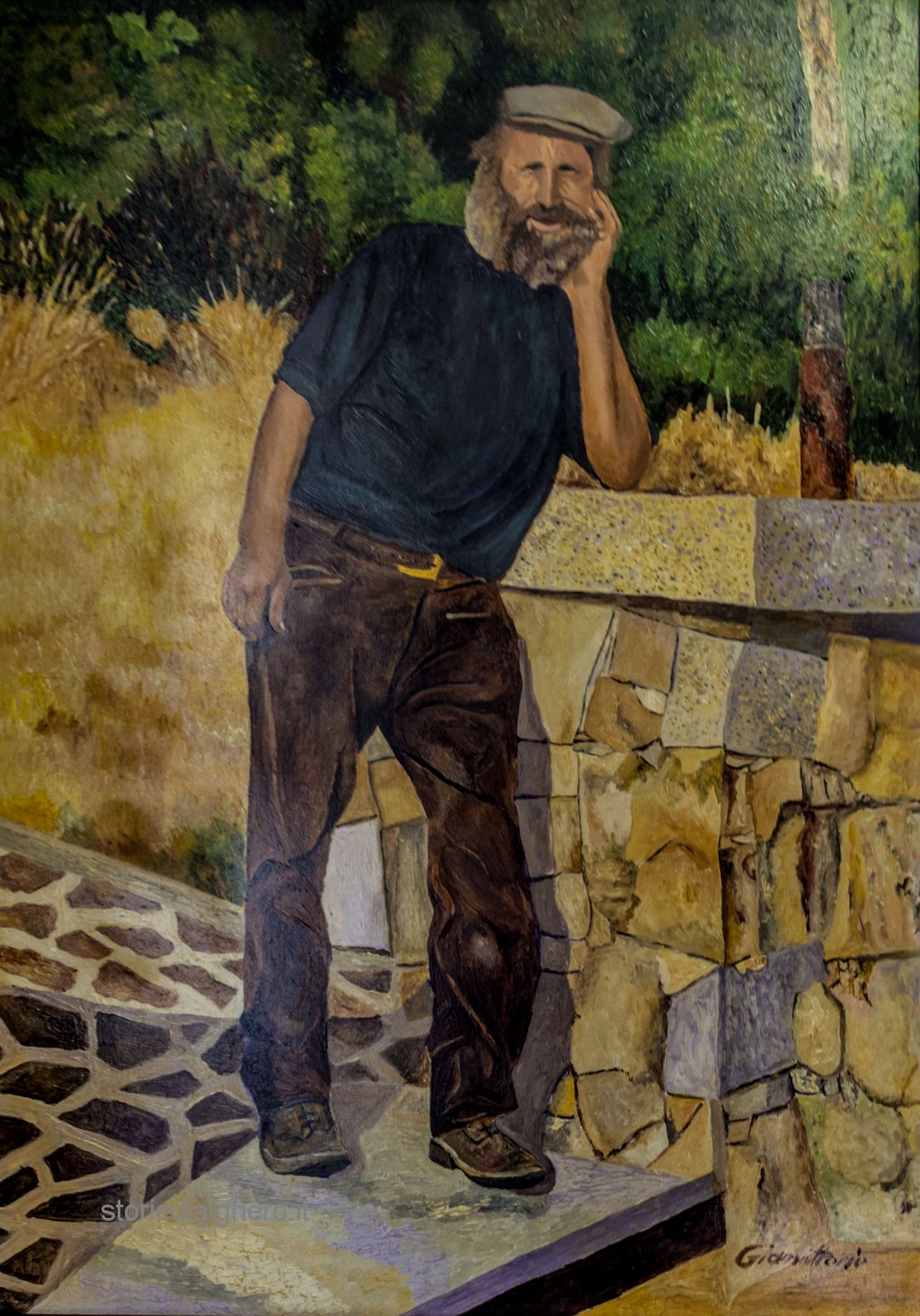

Ideatore e deus ex machina del teatro, ma anche attore, presentatore, regista, attrezzista, scenografo, organizzatore,…è Ignazio Chessa, geniale e vulcanico personaggio algherese.

L’ho incontrato per caso e mi ha invitato, quella sera stessa da lui, ad uno spettacolo teatrale. Un monologo di una ragazza. Altro non sapevo. Non il titolo, non il contenuto.

Ma, seguito lo spettacolo, non ho potuto fare a meno di prendere carta e penna e buttare giù queste righe. Titolo del lavoro, CANTO 33. Scritto e interpretato da Federica Seddaiu, diplomata all’Accademia di Arte Drammatica, con musiche di Luigi Frassetto.

Brava, simpatica e coinvolgente, Federica Seddaiu (cognome decisamente sardo) in questo lavoro racconta suo nonno Peppe, appunto di origini sarde, ma in seguito trapiantato a Roma. Peppe, nato del 1910, si scontra subito con una vita dura e difficile, comune a quasi tutti quelli della sua generazione che hanno vissuto fascismo e guerre. Bambino di sei anni è già servo pastore, costretto a dormire da solo nei boschi ed affrontare da solo paure e pericoli. Ma è intelligente e coraggioso e saprà sempre cavarsela nonostante le mille difficoltà della vita. Finisce in Abissinia, partecipa alla guerra di Spagna (costretto dalla parte sbagliata) e pure alla seconda guerra Mondiale.

Alla fine sposa una ragazza sarda ed a Roma, dove vivono, arrivano figli e nipoti. Riesce a dedicarsi alle sue passioni. In particolare ha un innamoramento per la Divina Commedia, letta per la prima volta da militare. Impara a memoria interi canti e registrerà le sue recitazioni nelle cassette magnetiche che si usavano negli anni ’80.

E quei nastri, ritrovati 40 anni dopo dalla nipote Federica, uniti ai suoi stessi ricordi, diventano l’ispirazione per la pièce teatrale. Una ricerca a ritroso nel tempo verso le proprie radici famigliari. E da qui anche il titolo del lavoro. Era lui, nonno Peppe, che le chiedeva sempre: dimmi chi c’è nel Canto Quinto? E nel Canto Ventiseiesimo? E nel Trentatreesimo? Brunetto Latini? Farinata? Ma, no. Chi c’è nel Canto 33?

Questo spettacolo mi ha fatto anche venire in mente, ed era naturale, le vicende di vita di miei nonni, in particolare del mio nonno paterno. Un uomo del 1892 che, nel 1911, a nemmeno vent’anni, fu sottratto ai campi e spedito nella guerra di Libia. Farà ritorno a casa dopo sette anni, nel 1918, senza mai un solo giorno di licenza, nemmeno quando morì la mamma, mia bisnonna. Era già una fortuna essere rimasto vivo. E in cambio di sette anni di guerra ricevette un pensione da miseria. Non gli bastavano due anni di risparmi per comprarsi un paio di scarpe…

Il secolo scorso è stato molto difficile, soprattutto la prima metà. Ma noi “nipoti” arriviamo dopo e quel passato tende a sfuggirci.

Torniamo però a CANTO 33.

Il monologo è autoironico e divertente, con numerosi riferimenti alla Sardegna, con il simpatico coinvolgimento del pubblico e con la recitazione di alcuni famosi passi dell’Inferno.

Ma quello che mi ha colpito e sento straordinario, al di là dello spettacolo, è l’atto d’amore che questa nipote ha fatto per suo nonno. A lei il passato non è sfuggito. Ha costruito e gli ha dedicato questo lavoro teatrale, arrivando persino a commuoversi quando, proprio in chiusura, chiama affettuosamente suo nonno per nome, Peppe…

Tanti di noi, forse tutti, hanno avuto nonni eccezionali a cui leghiamo con molto affetto la nostra infanzia e adolescenza. Nonni che ci hanno insegnato tanto e dato tanto amore.

Ma quanti nipoti arrivano a restituire questo amore così come ha fatto Federica? Quanti nipoti riescono a mantenere vivo e presente il ricordo del nonno quando non c’è più?

Viviamo in un tempo in cui non esistono neanche più gli album fotografici, e le vecchie foto ingiallite dei nostri nonni si perdono tra i nostri sbiaditi ricordi. Nonni vissuti in un tempo lontano quando non c’erano nemmeno i telefonini.

Certo qualche nipote va a portargli dei fiori ogni tanto. Qualcuno lo fa solo il 2 di novembre. Qualcuno neanche questo. La vita continua, ognuno di noi nipoti alle prese con la propria quotidianità, con i mille problemi della quotidianità.

Ma Federica non è stata una nipote qualsiasi, non si è nascosta dietro l’alibi della quotidianità. Ha trovato il modo, con intelligenza e sensibilità, di rendere omaggio a suo nonno Peppe. Quel bambino che, in tempi lontani e difficili, costretto a badare al gregge sui monti invece che andare a scuola, aveva poi, da grande, studiato gli autori classici e imparato a memoria la Divina Commedia.[/responsivevoice]

di Roberto Barbieri

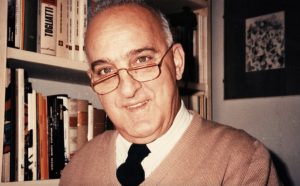

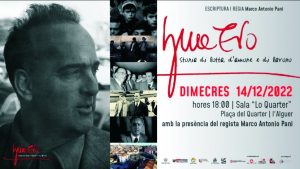

Grazie infinite al regista Marco Antonio Pani per aver realizzato un documentario sulla figura di Ignazio Delogu, uomo di cultura, scrittore, poeta, professore universitario, traduttore… e molto altro. Nato ad Alghero nel 1928, ma cittadino del Mondo, Ignazio Delogu è stato davvero un intellettuale multiforme ed un attivo protagonista della vita culturale e politica italiana.

Studioso soprattutto di letteratura catalana, spagnola e latino-americana, ha conosciuto personalmente e tradotto scrittori del calibro di Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Ernesto Che Guevara e tanti altri. Come Nanda Pivano importa in Italia la grande letteratura nordamericana, ed in particolare le opere della Beat Generation (J. Kerouac, A. Ginsberg, G. Corso…), Ignazio Delogu traduce in italiano grandi autori di lingua spagnola o catalana e di molti ne diventa amico.

Erano gli anni delle proteste contro la guerra in Vietnam e contro il regime dei colonnelli in Grecia, ma anche dell’entusiastico sostegno al Cile democratico di Salvator Allende, altro amico di Ignazio Delogu. Un sogno, quello cileno, che si infrange per sempre l’11 settembre del 1973. Per la mia generazione, eravamo adolescenti in quei primi anni ’70, le immagini in bianco e nero dell’assalto armato al palazzo presidenziale de La Moneda non potranno più essere dimenticate. E non potrà essere dimenticata la scia di sangue che ne seguì, tra cui, pochi giorni dopo l’assassinio di Allende, la misteriosa morte di Pablo Neruda.

E Ignazio Delogu fa tutto il possibile per aiutare i suoi amici sudamericani. A Roma, diventa segretario dell’Associazione Italia-Cile, e molti profughi politici verranno aiutati a scappare dal lugubre regime di Pinochet.

E sempre in quegli anni è amico ed attivo collaboratore di Enrico Berlinguer. Frequenta il mondo intellettuale italiano: Guttuso, Moravia, Pasolini, Carlo Levi… e scrive poesie. Ma scrive anche numerose opere, soprattutto saggi, dedicati alla “sua” Sardegna. Insegna in varie Università, tra cui Sassari e Bari, traduce testi e scrive anche sui giornali.

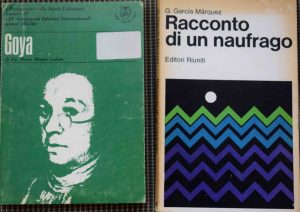

Nei libri che leggevamo in quegli anni, “noi giovani” incontravamo spesso la firma di Ignazio Delogu. Nelle traduzioni, nelle prefazioni o nelle note fuori testo.

Ricordo, tra l’altro, un libro del 1967 dedicato alla vita di Beethoven, mia imperitura passione musicale. Il libro era double-face, allora si usava, e nell’altro verso c’era la vita di Goya, scritta da uno spagnolo e tradotta da Ignazio Delogu.

Nei libri che leggevamo in quegli anni, “noi giovani” incontravamo spesso la firma di Ignazio Delogu. Nelle traduzioni, nelle prefazioni o nelle note fuori testo.

Lessi per la prima volta il suo nome, come traduttore, nel libro di G.G.Marquez: Racconto di un naufrago, edito nel 1976. Ma ricordo soprattutto un piccolo libro, uscito nel 1967, e dedicato alla vita di Beethoven, mia imperitura passione musicale. Dato il mio interesse per Beethoven, comprai ovviamente la pubblicazione che però era double-face (si trattava dei tascabili doppi “Giano bifronte”) e nella seconda metà del libro c’era un saggio su Goya scritto da un autore andaluso, José M.Moreno Galván. Traduzione dallo spagnolo, ovviamente, di Ignazio Delogu. Ma questo libro aveva una particolarità. Proprio all’inizio, come prefazione, si può leggere una lettera personale che Moreno Galván invia ad Ignazio Delogu, e che, come tutte le lettere inizia con: Caro Ignazio,…

Ricordo che quell’inizio inusuale del saggio su Francisco Goya, ove per la prima volta leggevo il nome di Ignazio Delogu, mi rimase impresso. Inoltre quella breve lettera era non solo un ricordo dell’autore per il traduttore, ma anche una finestra che si apriva sugli ultimi anni della dittatura del Caudillo Franco. Non molto dopo, era il 1978, feci il mio primo viaggio in Spagna. Una bella terra, allora molto diversa da quella di oggi.

Ma il tempo é comunque passato ed Ignazio Delogu, intellettuale davvero multiforme, muore nel 2011.

L’amico regista Marco Antonio Pani si è cimentato nel difficile compito di realizzare un documentario di quasi un’ora e mezza, ma con a disposizione pochissime immagini disponibili del protagonista. Un compito difficile e perfettamente riuscito.

Il risultato è un lavoro di montaggio “d’alta scuola”, con un sapiente equilibrio di spezzoni d’archivio, di grafica creativa e di contributi di persone che hanno conosciuto il protagonista.

Il lavoro scorre con grande fluidità e con un’ottima scelta delle musiche, vagando tra la Carbonia dell’infanzia, l’esplosività intellettuale della Roma del dopoguerra, il Cile di Allende e la Sardegna dipinta dai capolavori di Fiorenzo Serra.

Un grazie quindi al regista ed anche a chi ha collaborato alla realizzazione del documentario, tra cui: la Film Commission sarda, la Società Umanitaria/Cineteca Sarda e l’Omnium Cultural (Ignazio Delogu è stato un fondatore dell’Omnium Cultural de l’Alguer).

E’ auspicabile che la cultura sarda continui su questa strada, ovvero dedicare documentari di alto valore storico-artistico ai suoi figli migliori. La Sardegna è stata per secoli molto ingrata nei confronti di tanti suoi figli che molto hanno dato, mossi da nobili ideali, nel campo della cultura. E questo perché spesso incarnavano “pericolose” idee libertarie di giustizia sociale o di autonomia dell’Isola.

E’ ormai nell’aria un film documentario sulla figura di Antonio Simon Mossa, ed è sperabile che seguano altri lavori documentaristici dedicati a figure sarde meritevoli.

Una sola nota stonata. E’ dispiaciuto notare che alla proiezione di un film dedicato ad un grande algherese di levatura almeno europea, non erano presenti il sindaco di Alghero e nemmeno un qualche assessore. Un’assenza che nulla toglie al grande valore documentaristico ed artistico del film ed alle mature capacità registiche di Marco Antonio Pani.

foto di copertina tratta dal film di Marco A. Pani.

Largo Lo Quarter, Alghero Vecchia, Alghero, Sassari, Sardegna, 07041, Italia

di Emmanuele Farris*

In località Burantì-Padre Bellu, comune di Alghero, all’interno di una proprietà privata di Giuseppe Bardino, gestita con amorevole cura, siamo stati ammessi a conoscere un patriarca vegetale di notevole interesse culturale e scientifico sicuramente per il territorio di Alghero, ma probabilmente per l’intera Sardegna e, forse, il Mediterraneo. Continua la lettura di Il Grande Vecchio di Burantì

di Giovanna Tilocca

[responsivevoice_button voice=”Italian Female” rate=”1.2″ pitch=”1.1″ buttontext=”Ascolta questo articolo”]

LA CHIESA E L’OSPEDALE DI ALGHERO

Ben pochi algheresi sanno che ad Alghero in via Cavour esisteva un antico ospedale attiguo ad una chiesa. Passando per la strada non si nota alcun segno evidente che possa darci delle informazioni e allora dobbiamo riferirci a vecchi documenti e a testimonianze. Continua la lettura di Sant’Antonio Abate

di Gavino Delrio (Pirichittu)

La M/b “Francesca” barca storica, adibita alla Pesca e Turismo. Comandante Giuseppe Alfonso (valliana), Motorista Ceravola Mario, marinaio (chiacchierone) Delrio Gavino (pirichittu).

Armatore: Cooperativa Pescatori e Capi Barca – Alghero.

“Una ciaciarara a mas lus Turistas che son presenz al barco M/b “Francesca”. Continua la lettura di Escursione con la “Francesca”

di Gavino Delrio (Pirichittu)

Dopo la seconda guerra mondiale – 1944 – erano presenti in Sardegna vari gruppi di “marineria” ad Alghero, Porto Torres, La Maddalena, Golfo Aranci, in quanto l’uomo Sardo fino all’anno 1960 era più predisposto alle attività dell’Agricoltura e della Pastorizia. I pescatori di Alghero, per tantissimi anni, sono stati i Pionieri dell’Attività Marinara di pesca. Continua la lettura di Vita di pescatori

di Gavino Delrio (Pirichittu)

L’ENAPI, Ente Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese con Sede in Roma rispose alla richiesta della Cooperativa Pescatori e C.B. di Alghero, offrendo un contributo, ma indicando vincoli ed obblighi: a) avviare un Cantiere di Carpenteria ad Alghero per giovani disoccupati, b) sviluppare l’attività di pesca. Continua la lettura di La Motobarca “Francesca”

di Gavino Delrio (Pirichittu)

La visita alle Grotte di Nettuno fino 1967, (costruzione dell’Escala del Cabirol, n. 654 gradini, progetto Arch. Simon Mossa 1956/67) si effettuava soltanto via mare. La pro loco di Alghero dal 1950 in poi, nei giorni prefestivi e festivi, con la collaborazione di Armatori di Motopescherecci, adibiti alla pesca della lampara, (M/p “Rosemarie”, M/p “Nicola Scognamillo, Comandante Delrio Giovanni), quando le condizioni meteo marine lo permettevano, nei mesi di luglio/agosto, organizzava l’escursione alle Grotte di Nettuno, con piccoli gruppi di Turisti locali, max n. 40/50 passeggeri. Continua la lettura di Visita alle Grotte di Nettuno

La Speranza 2022.

In una giornata dedicata al Signore e alla unione delle famiglie intorno al pranzo pasquale, la Polisportiva Arrow è riuscita a organizzare anche per quest’anno l’edizione 2022 di freccette a propulsione cinetica manuale. Il torneo si è svolto nel rispetto delle regole della federazione nazionale.

Si sono avvicendate le varie scuole: la olmedese, algherese, gallurese, sudamericana, portoghese e padovana, in previsione del prossimo torneo, che si svolgerà a Pozzomaggiore, una nutrita rappresentanza della città di Pozzomaggiore ha partecipata alla gara guidata dalla Presidentessa Bonaria Mira. La gara si è svolta con grande antagonismo e alla fine ha prevalso la scuola algherese/catalana olmedese guidata da Mauro Arca e Franco Balestra, sfoggiando una tecnica e uno stile che da sempre li contraddistingue, “il lancio a braccio teso e una leggera parabola con una tangenza media di 10/15 gradi”. Sul finale, il giovane promettente della rappresentanza padovana Leonello Centri è riuscito a conquistare la quarta posizione nonostante novenne in gara con i veterani di questa disciplina. Il rappresentante della Gallura Giulio Freccero ha conquistato un prestigioso secondo posto davanti a Carlo Dardi con il quale, da sempre si erano alternati nel podio nelle ultime sei edizioni.

Il pubblico numeroso ha partecipato con grande entusiasmo e ci sono state delle belle dimostrazioni di Fair play, che fanno sperare veramente un grande futuro di pace per questa disciplina sportiva che gli organizzatori auspicano diventi disciplina olimpionica e che venga divulgata nelle scuole. Il prossimo appuntamento a Pozzomaggiore il 2 Giugno 2022.

di Nino Monti

Non è un segreto che la politica regionale sulla Salvaguardia dell’Ambiente sia in mano a un certo Attila.

Famigerato personaggio che si è distinto in questi ultimi anni, in forza di leggi e regolamenti emanati dalla Regione Sardegna, per aver contribuito alla quasi scomparsa dei ricci di mare.

Breve storia di questa devastazione ambientale: sino a non molti anni fa la pesca di questo gustosissimo frutto di mare era libera. Chiunque, una netta minoranza comunque, poteva pescare i suoi ricci e consumarli in famiglia o con amici. Chi non poteva aveva la possibilità di comprarli dai pescatori che arrotondavano i loro guadagni con questa temporanea attività.

Particolare importante: nella tradizione isolana la stagione di pesca durava da metà dicembre a fine febbraio.

Il consumo, soprattutto nelle belle giornate, avveniva in riva al mare, in buona compagnia di focaccia e vino.

Tutto andava a meraviglia: i ricci si riproducevano con regolarità e l’equilibrio ambientale era mantenuto perfettamente.

Da qualche anno il famigerato Attila ha regolamentato, con leggi specifiche, questo tipo di pesca, inserendo alcuni elementi a dir poco demenziali:

il periodo di pesca è passato dai 2 mesi tradizionali a 6 mesi (novembre aprile), una vera idiozia.

Sono state date delle concessioni a pescatori professionisti che progressivamente sono diventati gli unici abilitati a questo tipo di pesca.

Contemporaneamente non è stato proibito l’uso di conservare la prelibata polpa in vasetto, dando luogo a una sfrenata caccia al riccio per alimentare nuovi consumi, anche extra isola, e a nuove ricette fuori dalla tradizione (spaghetti ai ricci) e altre ancora che meriterebbero l’arresto immediato (pizza ai ricci).

Questa possibilità (la conservazione in vasetto) ha scatenato anche un abusivismo delinquenziale che le autorità impegnate (Guardia Costiera, Forestale e Barracelli) nonostante l’impegno riescono a fatica a controllare.

Nel giro di qualche anno è stata fatta tabula rasa, in Alghero dove i ricci erano abbondantissimi sono introvabili. Stessa sorte in quasi tutta l’isola.

Dopo innumerevoli proteste da parte di comuni cittadini cui si sono aggiunti anche molti ristoratori, il famigerato Attila sembrava convinto a bloccare la pesca per tre anni. Il divieto doveva partire con il primo di febbraio.

D’improvviso Attila, il Devastatore, ha cambiato idea: ha prolungato il permesso di pesca sino ad aprile.

di Giuseppe Sini

Ogni esperienza va contestualizzata e dobbiamo ricordare che quelli erano gli anni sessanta, tempo di rivoluzione per tutti. Continua la lettura di Una Meravigliosa Avventura