di Roberto Barbieri

Da sempre, nel grande/piccolo Mediterraneo, i traffici marittimi e le attività di pesca hanno avuto bisogno di riferimenti religiosi per poter affrontare i mari infidi, le tempeste, le insidie delle correnti, delle onde, o i pericoli delle scogliere, sempre pronte, allora come oggi, ad inghiottire le navi.

Ce lo racconta Omero nell’Odissea, con Eolo e Poseidone che scatenavano i venti e le acque o Scilla e Cariddi che mangiavano navi e marinai. I piccoli uomini sopra le loro fragili navi erano sempre in balia del capriccio degli Dei. Ma spesso, sul mare tra le terre, erano gli uomini stessi il vero pericolo. La pirateria era la regola e tutti la praticavano. I carichi venivano rubati, gli equipaggi uccisi o rapiti. Le stesse popolazioni costiere, a volte, attiravano le navi di passaggio per poi depredarle.

Il mar Mediterraneo era fonte sia di ricchezza che di pericoli. Lungo le sue tortuose coste, gli antichi Dei lasciarono spazio ad altre religioni e si formarono tre grandi aree ancora oggi esistenti: i paesi cattolici, quelli ortodossi e quegli islamici. I nostri pescatori e marinai, sempre consci dei pericoli del mare, cercavano protezione nei Santi e soprattutto nella Madonna. E fu così che, lungo le coste del Mediterraneo cristiano, ogni borgo sul mare, ogni gremio, ogni corporazione marinara aveva le sue Madonnine ed i suoi santi protettori. E fu così che l’Italia divenne luogo di santi e navigatori. E i navigatori, si sa, sono anche un po’ poeti.

Ogni posto di mare ha la sua Madonnina. Madonna di Portosalvo, Madonna del Rimedio, Madonna Stella Maris, Madonna di Montenero, …tanto per citarne alcune.

A Cagliari, arrivò un giorno dal mare la Madonna di Bonaria, rappresentata con un veliero sul braccio, e da allora è la patrona dell’Isola. A Carloforte si venera la Madonna dello Schiavo, nome che evoca tante sofferenze, ed anch’essa arrivata dal mare.

Nella decisiva battaglia di Lepanto, il 7 ottobre del 1571, le navi della Lega Santa, con l’aiuto della Madonna della Vittoria, sconfissero le galee ottomane. Il papa la rinominò in seguito, Madonna del Rosario, protettrice degli uomini di mare, e la data del suo festeggiamento rimase quella. Fu così che in questi ultimi due secoli, ad Alghero, la marineria locale e quella napoletana, dedita alla pesca del corallo, celebravano il 7 ottobre di ogni anno, nella chiesa del Rosario, la fine della stagione di pesca (iniziata a maggio, il mese mariano).

Ad Alghero, ogni angolo della città antica aveva riferimenti religiosi al mare ed alla marineria. Per molto tempo rimase vivo il culto di Sant’Erasmo, o Sant’Elmo o Sant’Elm. Proteggeva i navigatori e lo ritroviamo nella Grotta Verde, ove un tempo si diceva Messa, ma anche nella via e nella torre a lui dedicate, nella chiesa di Sant’Erasmo, ora scomparsa, e in una cappella nella navata di destra della cattedrale. In questa cappella, sopra l’altare, campeggia una grande dipinto come fosse un enorme ex voto: una barca è nel pieno della tempesta, ma, in alto, vegliano la Madonna e Sant’Erasmo.

Anche Santa Chiara proteggeva i marinai ed a lei era dedicata una chiesa, attiva fino agli anni ’60.

E poi Santa Barbara, anche lei con una chiesa ed una via. E’ ritratta, nella tradizione, vicino ad una torre e con una palma nella mano. Simboli che non potrebbero essere più “algheresi”. La statua è custodita dai Mainai d’Italia, ed ogni 4 dicembre esce in processione passando davanti al Monumento ai Caduti del Mare nello scalo Tarantiello.

Scomparsa invece, dai primi dell’Ottocento, la chiesetta (San Pietro) costruita sopra gli scogli della Maddalenetta, sicuramente meta, in passato, di processioni a mare e preghiere.

Ma è soprattutto la figura della Madonna a dare conforto al navigante, nella solitudine del mare, e ad aiutarlo nel bisogno. Dal 1954, la grande statua bronzea della Madonna Stella del Mare protegge le barche in uscita dal porto di Alghero.

Dal XIV secolo, nel Santuario di Valverde, si venera l’antica effige della Madonna del Pilar. La portarono i catalani arrivando dal mare. In fondo, ad Alghero, tutto arrivava dal mare. Come il Cristo ligneo, portato ancora oggi in processione durante la settimana santa, ed approdato a Porto Conte per un gioco di coincidenze, dopo il naufragio del veliero Santa Maria di Montenero.

E’ proprio alla Madonna di Valverde venivano dedicati gli ex voto per grazia ricevuta, dopo essere scampati ai mortali pericoli del mare.

Ad Alghero, il mare ha sempre significato pesca del corallo rosso e dell’aragosta.

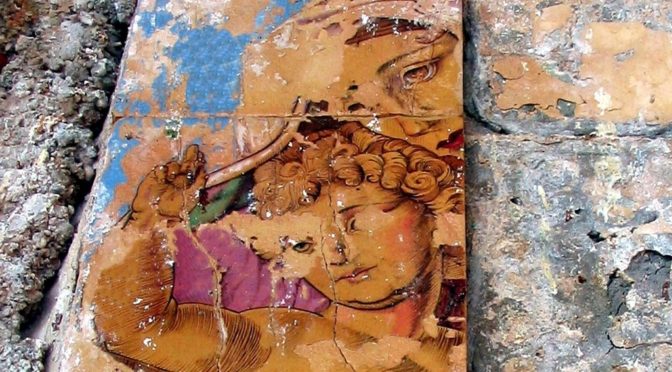

Passata la dominazione catalano-aragonese-spagnola, iniziarono ad arrivare famiglie e conoscenze nautiche dalla Liguria e soprattutto dalla Campania. Ancora oggi Torre del Greco è la capitale della lavorazione e del commercio del corallo rosso. Si portarono dietro la Madonna di Porto Salve, con le sue collane di corallo, e la Madonnina del Frontuni di Capo Caccia. La piccola statua della prima è ben visibile sotto l’arco di Porto Salve, mentre la seconda Madonnina, rappresentata su piastrelle in ceramica, venne posta, ai primi del ‘900, in una grotticella sul mare all’estremità del promontorio di Capo Caccia. Il luogo venne scelto con cura perché da li, la Madonnina, doveva proteggere i pescatori che si avventuravano oltre l’ultimo baluardo roccioso di Capo Caccia.

E’ rappresentata con una barca sul braccio e con, alla base, un ‘iscrizione chiarissima: Benedite e Pregate per gli Ardimentosi Navigatori.

L’effige è stata restaurata qualche hanno fa dall’Associazione algherese Lo Frontuni, ed è stata anche ripristinata la tradizionale processione a mare delle barche verso Capo Caccia (ultima domenica di settembre).

Ora questa Madonnina dei Naviganti ha trovato una nuova e idonea “casa”, ovvero la chiesa di San Francesco. Lo scorso 7 dicembre i marinai di Alghero hanno trasportato in processione l’effige dal porto fino alla chiesa, ove sarà custodita dai frati francescani.

E’ stata anche l’occasione per ricordare il tributo pagato al mare dai pescatori e marinai algheresi, dai primi del Novecento ad oggi.

Per quanto ancora incompleto, vogliamo pubblicare e condividere con tutti l’elenco di questi uomini morti in mare, spesso scomparsi senza più lasciare traccia.

PESCATORI E MARINAI ALGHERESI MORTI IN MARE DAL 1912

1912 – Capo Marargiu

AGOSTINO URTIS

Barca MARIA STELLA DEL MARE – 1914 – Mare antistante il Porto di Alghero

GIUSEPPE CASU (15 anni)

GIUSEPPE PALOMBA

GIUSEPPE URTIS

1919 – mare di Bosa

GIOVANNI RAFFAELE BILARDI

GIOVANNI SANNA

GIOVANNI SILANOS

1923 – Mare di Capo Caccia

FRANCESCO e LUIGI LUBRANO (padre e figlio)

Peschereccio SANTA ELISABETTA – 1923 – Mare di Oristano

GIUSEPPINO BILARDI

ANTONIO BUNINU

RAIMONDO CILIANO

ANTONIO PIRAS

GIOVANNI BATTISTA PIRAS

Motobarca SAN SILVERIO – 1928 – Mare di Olbia

GIROLAMO CHERCHI

GIUSEPPE DELRIO

SALLUSTIO GULMANELLI

ANGELO MASU (17 anni)

FRANCESCO MASU

LUIGI MASU

1931 – Mare di Mal di Ventre

ANTONINO LANGELLA

1934 – Mare di Mal di Ventre

CARMINE GALLO

ANGELO DEROMA

GIOVANNI NUGHES

SALVATORE UDDA

Barca VERGINE DI VALVERDE – 1936 – Foce del Temo

SALVATORE ALLORO

GIOVANNINO CARIA

GIOVANNI SOLINAS

1938 – Capo Marargiu

GENNARO BILARDI

DOMENICO CATOGNO

GIOVANNI FRAUMENE

GIUSEPPE LAI

Sommergibile MOROSINI – 1942 – Golfo di Biscaglia

ANDREA SANTORU

1943 – Rada di Alghero (mitragliamento RAF)

MICHELANGELO ACCARDO

ANTONIO ALFONSO

GIOVANNI ANTONIO CARIA

SANTINO RONDELLO

PASQUALE SALVATORE

GIUSEPPE SALVATORE

Corazzata ROMA – 1943 – Golfo dell’Asinara

PASQUALINO SAIU

BATTISTA SCAMERONI

M.M. 194?

FRANCESCO USAI

1947 – Isola di Mal di Ventre

RAIMONDO DINAPOLI

ALVINO FIORI

M/Barca GALITA – 1962

NUNZIO PADDEU

Gozzo da pesca – 1976 – Capo Marargiu

GIOVANNINO TILOCCA

1996 – Rada di Alghero

FRANCO ROSSI

E inoltre:

FRANCESCO FIORI

ALBERTINO MELONI

GIOVANNI SALIS

Sommozzatori e corallari:

GIOVANNI CARENA

GIUSEPPE MAGGIO

LUDOVICO PICCIOTTO

TONINO PADDEU