di Giovanna Tilocca

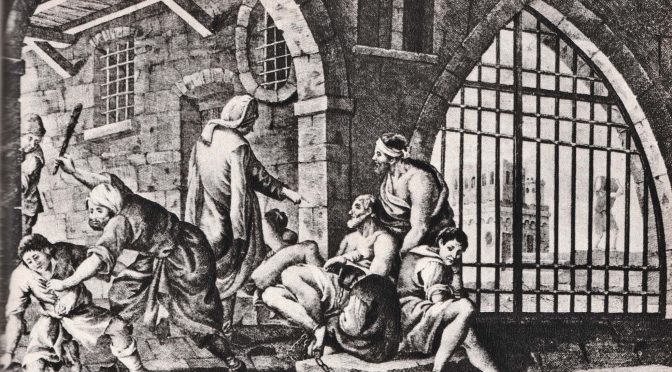

La nostra idea di schiavitù si è formata attraverso descrizioni e iconografie molto coinvolgenti che ci mostrano catene, fruste, uomini ammassati nelle stive delle navi, trattati molto peggio delle bestie.

In realtà ci sono molte forme di schiavitù e credo che nessun popolo possa vantarsi di non aver mai praticato tale sfruttamento del lavoro umano.

In effetti la storia della schiavitù va in parallelo con la storia del genere umano e credo che ancora oggi non possiamo dire con certezza che, anche se non codificato, il fenomeno sia totalmente sparito. Visto che il campo d’indagine è ristretto alla Sardegna e ad Alghero partiremo dal Medioevo. Con la caduta dell’impero romano si è verificato il passaggio dalla condizione di schiavo a quella di servo della gleba con la differenza che mentre il primo apparteneva ad un padrone il secondo era legato alla terra che coltivava. Ma già intorno al X e XI secolo, con le conquiste musulmane vi fu una ricomparsa della schiavitù grazie ad una grande disponibilità di prigionieri che in gran parte venivano incatenati per i piedi ai banchi delle galee, utilizzati come rematori e tenuti in condizioni raccapriccianti. Anche lo scrittore Miguel de Cervantes, l’autore del Don Chisciotte, fece questa terribile esperienza dato che si poteva finire ai remi anche per scontare una lieve condanna. Occorrerà aspettare il XVIII secolo per registrare la scomparsa di questo sfruttamento di uomini nelle navi

(Storia Illustrata, Maggio 1966)

In realtà la maggior parte delle persone ridotte in schiavitù erano donne, molto richieste per i lavori domestici, per fare da balie e per il concubinaggio che in Sardegna era considerato una funzione naturale della fante de lettu. Nei monasteri i “servi” venivano impiegati nel lavoro dei campi e la Chiesa non arrivò mai ad una condanna della schiavitù. Bisogna però riconoscere che intervenne per rendere più umano il trattamento riservato agli schiavi, contribuì mediante le scomuniche ad ottenere condizioni improntate alla carità cristiana, e inoltre incentivò la manumissione, cioè la liberazione dallo stato di schiavitù che consentiva la salvezza dell’anima del padrone.

Nel Medioevo gli schiavi erano considerati alla stregua di un’altra qualsiasi merce e come tali venivano stoccati dai grossisti in magazzini o in serragli dove avveniva la vendita tramite atto notarile che specificava le caratteristiche del soggetto acquistato e il suo prezzo.

Possiamo dunque sottolineare che la schiavitù aveva un’importante valenza economica dato che andava a ricoprire con un costo molto basso tutte quelle mansioni più faticose, logoranti e gravose evitate dai liberi che si dedicavano a lavori più qualificati e più leggeri.

Andiamo adesso in Sardegna e nella Alghero catalana per avere un’idea della situazione.

Sappiamo che alla base della società giudicale sarda stavano i semiliberi e i servi che comunque potevano avere un loro patrimonio, potevano contrarre matrimonio e fare delle donazioni. Il semilibero e il servo avevano l’obbligo di prestazioni allo Stato, alla Chiesa o a un padrone.

Si era servi per nascita in quanto il figlio di due servi nasceva servo. Se i genitori erano sposati i figli venivano divisi tra i due padroni, mentre se non erano sposati andavano ai padroni della madre. I figli di un libero/a e di un servo/a erano servi perché seguivano la sorte del genitore di più bassa condizione.

Nel periodo giudicale il servo che dedicava tutte le sue giornate lavorative ad un padrone era definito integro; quello che dava metà del suo tempo era laterato, mentre il pedato dava al padrone un quarto di giornate e per il resto del tempo si dedicava alla propria attività. I figli ereditavano gli obblighi dei loro genitori nelle stesse proporzioni. Il padrone poteva far punire i servi con frustate e aveva il diritto di rivendicarli se scappavano.

Nella Carta de Logu ho trovato vaghi riferimenti alla condizione di servo. In una nota al Capitolo CLI si specifica che “bifolco” vuol dire contadino obbligato a servire lo stesso padrone pel corso di un anno almeno. In effetti non è chiaro se viene soltanto sostentato o anche retribuito, né si specifica il motivo del suo obbligo. Di fatto nel Codice sardo si citano varie infrazioni e tutte sono punite con il pagamento di somme in denaro o con mutilazioni ma non si fa mai cenno alla perdita della libertà.

Nella nota 313 al Cap. LXXV si precisa che la R. Pram. prescrive: “che nessuna persona osi, né presuma comprare, né vendere, né contrattare con ischiavi, né schiave, servi, né serve”.

Da questi scarni cenni non è possibile trarre informazioni oltre quelle che abbiamo già da altre fonti.

Arriviamo ad Alghero dove troviamo un registro della Dogana relativo agli anni 1409-1411 nel quale si dice che le imbarcazioni giunte nel nostro porto recavano, tra una gran quantità di altre mercanzie, “schiavi maschi e femmine, di colore e non”. Dato il loro basso prezzo gli schiavi potevano essere acquistati anche da artigiani e da borghesi che ostentavano così il loro benessere economico. Naturalmente questi/e schiavi/e erano privi di qualsiasi diritto ed appartenevano al padrone che ne disponeva a proprio piacimento.

La manodopera generica e specializzata a basso costo era così ricercata che gli stessi Catalano Aragonesi più volte chiesero al sovrano il permesso di vendere come schiavi i sardi catturati nelle battaglie. Il sovrano rispondeva che: “Cosa es inhumana e contra la ley de Deu vendre xristians […]“. Queste erano le parole rassicuranti del re ma nella pratica i Sardi dovettero guardarsi oltre che dai barbareschi anche dai Catalano Aragonesi che non si fecero scrupolo di farli oggetto di compravendita come accadde dopo battaglie particolarmente aspre degli anni Sessanta-Settanta del Trecento contro il Giudicato di Arborea quando i Sardi catturati furono venduti anche ad infedeli con il tacito assenso del Regno che ne ottenne vantaggi economici.

Numerosi documenti ci informano di particolari situazioni nelle quali si fece aperto commercio di Sardi a Maiorca e in altre località. Alcune circostanze portarono a catturare di proposito donne o uomini sardi per poterli scambiare con catalani trattenuti nelle prigioni dagli Arborea. Ciò che decisamente stupisce è la disinvoltura con la quale ci si appropriava di persone libere che non avevano dato alcun motivo per giustificarne la cattura, per fini esclusivamente personali. Si arrivava a tali estremi soprattutto perché da entrambe le parti, sarda e catalana, non si accettava di rilasciare i prigionieri dietro pagamento di un riscatto e allora si cercavano altri mezzi anche illeciti. Il paradosso è che si riusciva più agevolmente a portare a termine trattative di rilascio mediante versamento di denaro con i musulmani che con i cristiani.

Antonio Budruni riporta le ipotesi di alcuni storici, anche di nazionalità iberica, che hanno parlato di “deportazione in stato di schiavitù nelle isole Baleari” degli algheresi che si erano ribellati ai Catalani subito dopo la presa della città nel 1353. Non c’è dunque documentazione certa relativa a questa circostanza ma non stentiamo a credere che possa essere vera.

Infine sia pur lentamente nei secoli XIV e XV qualcosa cambiò e l’uomo nella sua continua ricerca di una vita migliore riuscì a concepire una progredita organizzazione del lavoro, soprattutto di quello agricolo, portò delle modifiche o creò nuovi macchinari che alleggerirono le fatiche e consentirono migliori risultati della produzione. Intanto il pensiero abbandonava i vecchi schemi e prospettava una visuale più aperta, più mirata all’Uomo che assunse così un nuovo valore e, usciti da quell’interminabile oscuro Medioevo, riuscimmo finalmente a superare le Colonne d’Ercole. Purtroppo occorre anche dire che, se per noi si aprivano nuovi gratificanti scenari, tanto di ciò che stavamo rigettando è andato a contaminare il nuovo mondo e una delle scorie più vergognose fu proprio la schiavitù della quale andavamo liberandoci per esportarla oltre oceano.

Per finire aggiungo una nota etimologica. Il termine sclavus appartiene al latino medievale; si trova per la prima volta in Germania nei secoli X e XI e si riferisce ad una massiccia vendita di slavi provenienti dalla Slavonia (attuale Croazia). Nel vocabolo “slavo” per agevolare la pronuncia si è inserita una “c” e diventa “sclavo” con il significato di slavo che col tempo prende il significato di servo visto che grandi quantità di servi provenivano dalla Slavonia. Dalla Germania si diffonde “sclavus” termine che viene ripreso dalla nascente lingua italiana fin dal Duecento dove troviamo “schiavo”.

Testi consultati: Angelo Castellaccio, Alghero Medievale, T.A.S., 2021 Alberto Boscolo, La Sardegna bizantina e alto-giudicale, Chiarella, Sassari, 1978 Francesco Artizzu, La Sardegna pisana e genovese, Chiarella Sassari, 1985 Piero A. Milani, Dalle galere agli harem, Storia Illustrata, Armoldo Mondadori Editore, Milano, Maggio 1966 Eleonora d'Arborea, Carta de Logu, Editrice "3T", Cagliari, Ristampa anastatica, 1974 Antonio Budruni, Breve storia di Alghero, Iniziative Culturali, 1981